戦国時代に生まれた徳川家康

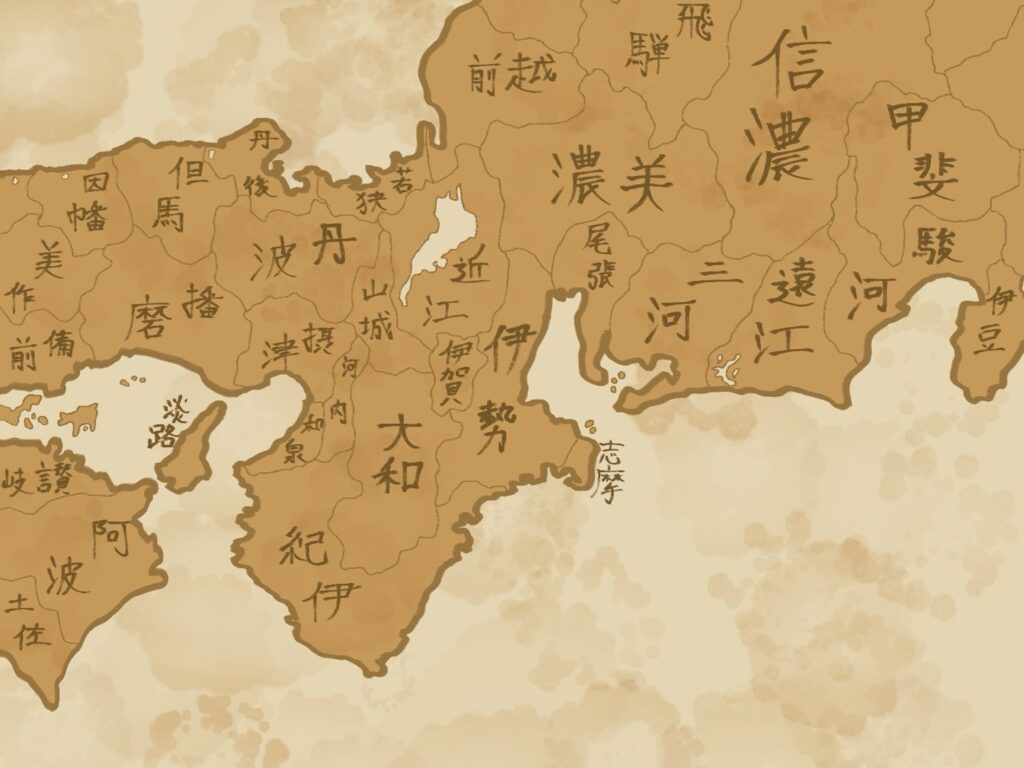

1542年(天文11年)12月26日、三河(現在の愛知県)で誕生した徳川家康。父は三河国岡崎城主である松平広忠、母は於大の方です。

当時、松平家は駿河・遠江の今川義元、尾張の織田信秀という2大勢力に挟まれていました。

家康が生まれた戦国時代は同盟を結んでいる相手と戦わない証として、子どもが送られる時代。父である広忠は今川義元への忠誠を示すために家康を今川家へと差し出すことにします。

いわゆる人質ということだね

6歳で織田家へ

実はここで予想外の出来事が起きます。松平家と近い関係にあり、家康を今川家へ連れて行くよう命じられていた戸田康光が航路を変更し、織田家へと向かったのです。

このことを知った今川義元は当然怒り、約1ヶ月後には戸田康光を滅ぼします。

予期せず織田家の人質となった家康でしたが、松平広忠は今川義元への忠誠を貫いていたため、無理に連れ戻そうとはせず、家康はそのまま2年ほど織田家に置かれることになります。

ちなみに、当時13~15歳だった織田信長と接点があったという資料は見つかっていません。織田家の人質ではあったものの家康がいたのは熱田の豪族である加藤順盛の邸や万松寺というお寺だったと言われているので、この時点では出会っていなかったのかもしれません。

近年では、1547年(天文16年)に松平広忠が織田信秀に降参し、織田信秀が三河を支配していたことが研究によってわかっています。そのため、家康が織田家の人質となったのは戸田康光の策略ではなく、松平広忠が降参の証として差し出した可能性があると言われています。

8歳で今川家へ

1549年(天文18年)11月、織田信秀の庶子(正室以外の女性の子ども)である信広が守っていた安祥城を今川義元の名代(代わりを務める人)が攻め落とします。今川家は信広を生け捕りにし、織田家に家康と人質を交換することを提案します。

織田信秀は承諾し、家康は今川家の人質となりました。

家康が送った人質生活

幼くして親元を離れた家康ですが、どのような子ども時代を過ごしていたのでしょうか。

人質といっても、私たちが想像するような生活を送っていたわけではないようです。

今川家にとって重要な存在に

今川家の人質となってからは、華陽院に養育されました。華陽院とは於大の方の母で、家康にとっては祖母にあたります。当時、於大の方は松平広忠と離縁しており、家康に会うことはできなかったのですが、華陽院が教育や世話をしていたということです。

加えて、家康は今川義元に仕えた僧侶である太原雪斎からも学問や軍学を教わっていたという説があります。

このように、人質といっても当時は閉じ込められたり、ぞんざいに扱われたということはないようです。

実際に、家康が元服(成人の儀式)を行った際には、今川義元の元の字を与えて‘次郎三郎元信’と名乗らせたり、甲冑を送ったりしています。さらに、15歳の時には今川義元が自身の姪・築山殿との結婚を推し進めるなど、今川家において家康が重要な存在だったことは間違いありません。

また、1558年(永禄元年)には祖父・松平清康の康の字をもらい、‘蔵人佐元康’と改名します。

初陣を命じられる

1555年(弘治元年)から1558年にかけては今川家が支配する三河国では大規模な反乱が起きており、1558年2月5日、家康は今川義元から命じられ加茂郡寺部城主の鈴木重辰を攻めます。

家康にとっての初陣!

そして1560年(永禄3年)5月、家康は桶狭間の戦いで先鋒(舞台の先頭に立つ者)を任されますが、同月19日には勝つと思われていた今川義元が織田信長に討ち取られてしまいます。

今川家からの独立

今川義元を失った今川軍の勢威は低迷し、織田家につく者が増えました。

そのような中、家康は三河に身を置き織田軍と対峙していましたが、今川義元の跡を継いだ今川氏真が同盟を結んでいる武田信玄と北条氏康の支援を優先し、三河に援護をしないことに失望。独立することを決断します。

桶狭間の戦いの翌年1561年(永禄4年)には、織田信長と和解し、翌年『清洲同盟』が結ばれます。

こうして、家康の11年間に及ぶ長い人質生活は終わったのです。